长期载人飞行过程中,失重环境引发的运动行为改变直接影响航天员的工作能力,这一问题源于中枢运动神经功能变化与肌肉萎缩的共同作用。尽管已有研究证实航天飞行会导致大脑结构和功能发生改变,但中枢运动神经具体的变化特征一直不明确。因此,在模拟失重环境下监测运动皮层的神经元活动,并探究其对运动行为变化的调控机制具有重要意义。然而,先前因缺乏能够实现实时监测、长期动态、单细胞分辨率神经元活动记录工具,无法对模拟失重小鼠运动皮层神经元在自由运动行为时的动态变化进行实时监测。

为了进一步解析模拟失重所引发的运动皮层纵向功能变化的神经机制,实现在单细胞水平上获取模拟失重及其恢复期内后肢运动皮层神经元活动的动态变化规律,南京脑观象台发展了“自由行为动物脑功能成像技术”,实现了对小鼠后肢去负荷(HU)模拟失重及后续恢复阶段的后肢运动皮层L2/3神经元活动的连续动态监测。

2025年09月19日,瓯江实验室凌树宽团队在国际著名期刊Research上发表题为“Dynamic Changes in Hindlimb Motor Cortex Neurons During Simulated Weightlessness Revealed by Miniature 2-Photon Microscopy”的研究论文(DOI: 10.34133/research.0877)。

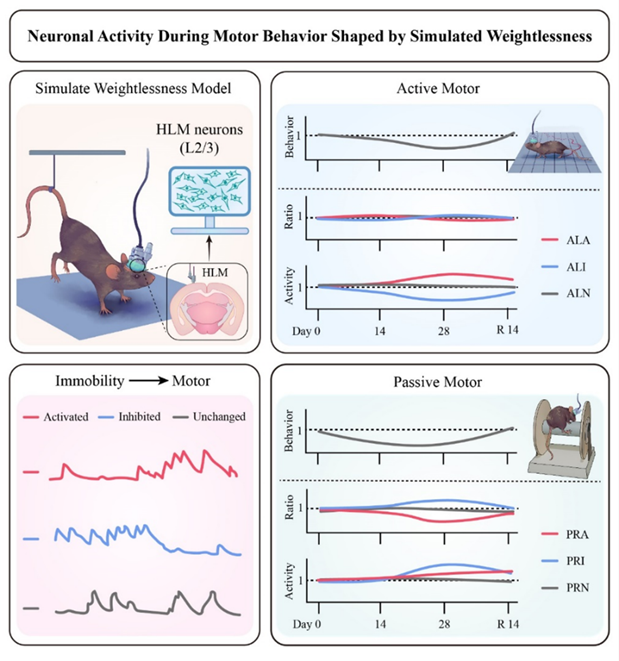

该研究利用微型化双光子成像技术等研究方法,发现长期模拟失重会导致小鼠运动功能逐渐下降,并伴随其后肢运动皮层L2/3层神经元活动的持续性改变。这些神经元可分为“激活型”、“抑制型”和“无响应型”三类,它们在模拟失重环境下表现出高度异质性响应特征,激活型神经元在主动和被动运动中的活动均随时间增强,但被动运动相关的激活神经元比例下降,主动运动相关比例则保持不变。值得注意的是,经过两周的恢复,小鼠的运动行为恢复正常,虽然部分神经元活动的恢复存在一定延迟,但是同类型神经元的比例及活动水平也大多恢复至基线状态(图1)。

图1 模拟失重下运动行为与后肢运动皮层神经元活动的变化规律模式图

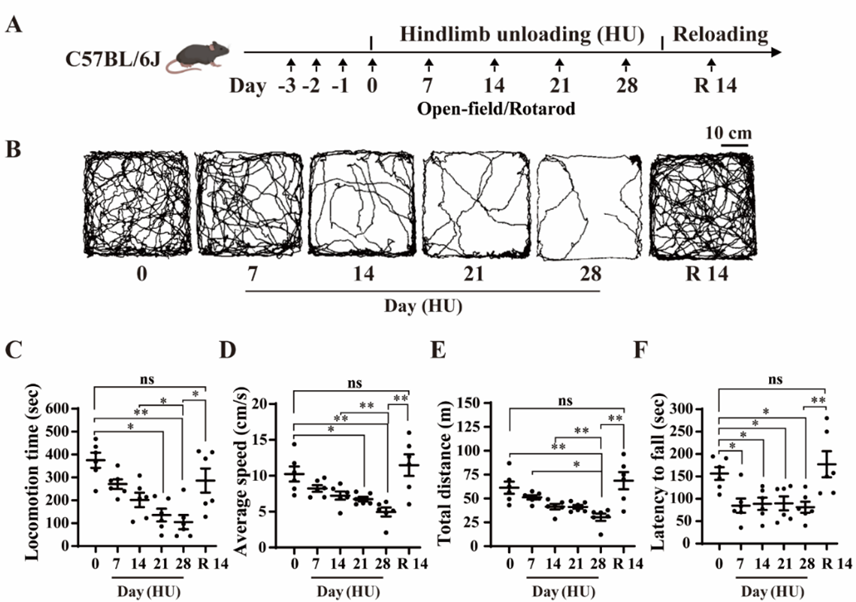

本研究中,研究人员首先通过对模拟失重不同时间的小鼠进行行为学测试。结果表明,随着模拟失重时间的延长,小鼠运动能力呈现渐进性衰退。在旷场主动运动实验中,模拟失重28天的小鼠主动运动行为较14天时进一步下降,这表明除肌肉萎缩外,模拟失重引起的神经系统(尤其是后肢运动皮层)功能改变对这种运动能力的渐近性变化同样非常重要(图2)。

图2 模拟失重导致的运动功能发生渐进性衰退,该变化在尾吊结束两周后恢复正常

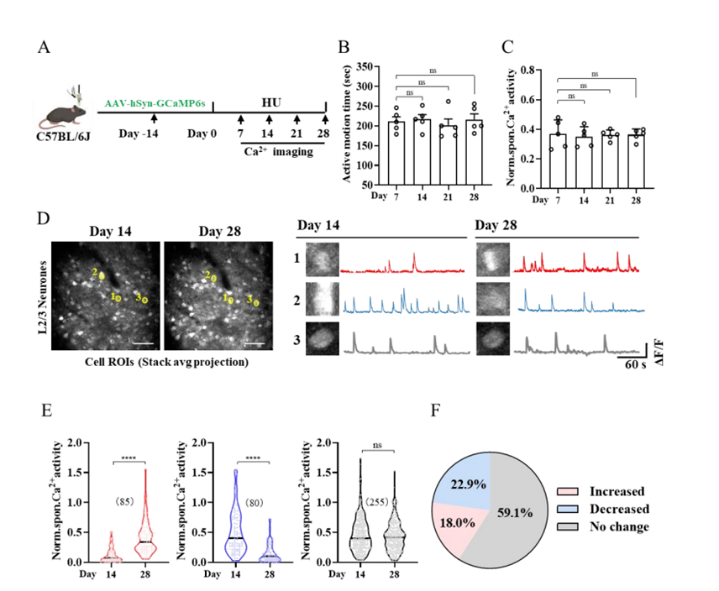

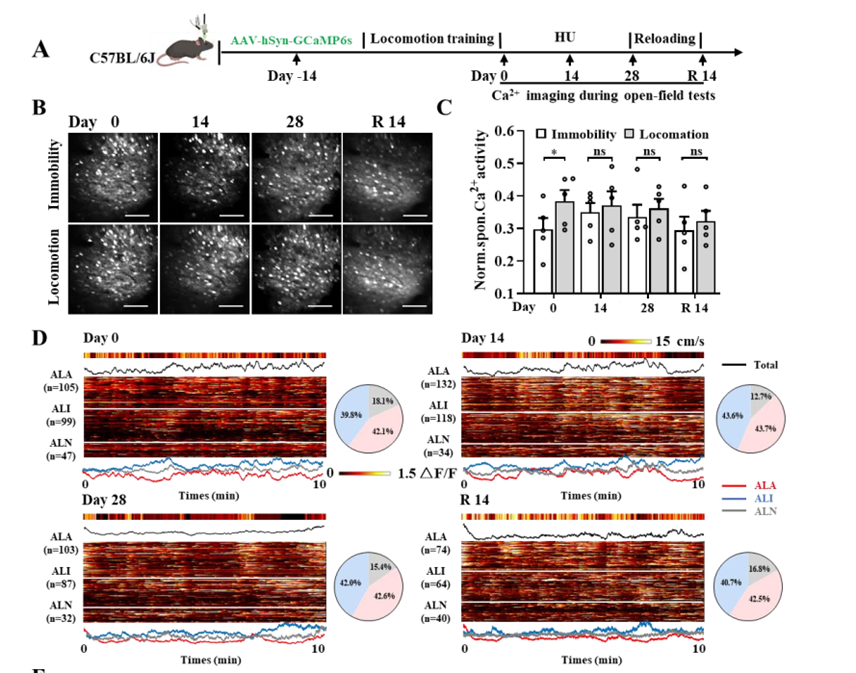

接下来,研究人员发现了在长期模拟失重环境下后肢运动皮层的神经元活动呈现三类不同的响应模式,其中22.9%的神经元活动显著降低,18%的神经元活动显著升高,剩余59.1%的神经元活动无明显变化(图3)。上述结果在单细胞水平上证实了模拟失重导致神经元活动呈现持续性紊乱的状态,这一发现为深入理解模拟失重环境对神经功能的影响提供了重要依据。

图3 双光子钙成像揭示了模拟失重诱导小鼠后肢运动皮层神经元活动的异质性变化

使用双光子成像对后肢运动皮层神经元进行单细胞水平的钙活动分析,研究人员发现在主动运动(旷场实验)和被动运动(转棒实验)的行为学范式中,后肢运动神经元可分为“激活型”、“抑制型”和“无响应型”三类,且在模拟失重下,这三类神经元的钙活动特征和比例变化呈现出高度异质性。具体而言,在维持高速主动运动行为时,模拟失重28天的小鼠后肢运动皮层中激活型神经元的活动较14天显著增强,意味着随着模拟失重时间延长,维持高速运动行为需要更多的神经元激活(图4)。而在转棒实验的被动运动行为中,尽管14天和28天模拟失重组的转棒掉落时间无差异,但维持转棒上被动运动的后肢运动皮层神经元活动及比例均发生了显著改变,证实模拟失重造成该区域神经元活动的持续性变化。

图4 模拟失重下小鼠后肢运动皮层神经元活动在旷场实验中的变化

此外,研究还揭示了模拟失重影响后肢运动皮层的分子机制。模拟失重状态下,小鼠运动皮层中与多巴胺能神经分化、突触传递与可塑性以及神经内分泌调节相关的基因发生显著变化,其中对运动控制至关重要的多巴胺能信号通路基因表达出现明显改变。同时,后肢去负荷会显著富集运动皮层中的免疫炎症相关通路,使Ccl3、Il31ra等神经炎症相关基因表达上调,而神经炎症则是导致该区域神经元功能改变的重要原因。

该研究首次在单细胞水平阐明了模拟失重下后肢运动皮层神经元的动态适应规律,揭示了中枢神经系统在航天运动功能改变中的重要作用。研究发现的“神经元异质性响应”模式及多巴胺信号、神经炎症通路激活对失重所致神经元功能变化的潜在调控机制为开发航天神经功能紊乱的针对性保护措施提供了理论依据和新思路。同时该研究还为解析航天飞行过程中运动功能的神经调控模式提供了更多模态的数据基础,为探究中枢系统适应模拟失重环境的神经可塑性调节机制提供了新的角度。

瓯江实验室的凌树宽研究员、中国航天员科研训练中心的李英贤研究员和厉建伟副研究员以及北京大学分子医学南京转化研究院的张立风研究员为该论文的共同通讯作者。本研究获得了科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目、国家自然科学基金委、南京脑观象台探索计划以及中国博士后科学基金等多个项目的经费支持。